「子供が2人いるんだけど、相続する財産の割合ってどうなってるの?」

「配偶者と子供が揉めないためには、遺言書を残しておいたほうがいい?」

相続人について、その範囲について民法で定められていることをご存知でしょうか。配偶者や子どもへの相続についても、遺言書を残していない場合は、法律で定まった割合を前提に相続手続きを進めることになります。

しかし、スムーズに相続手続を進めるためには、実は遺言書を書いておくのがおすすめです。

今回は配偶者と子供がいる遺産相続にどう備えるのか、遺言の活用事例を行政書士が解説します。

目次

配偶者と子供がいる遺産相続はどうなる?

まずは配偶者と子供がいる遺産相続はどうなるのか理解するために知っておきたい基礎知識について、長岡行政書士事務所のメンバーと一緒に見ていきましょう。

長岡:「おはようございます、今日も早いですね。仕事には慣れましたか?」

ひまり:「先生おはようございます!さっそく教えてください!」

長岡:「朝から元気いいね・・・コーヒーでも飲みながらお話ししましょうか・・・」

法定相続人の基礎知識

ひまり:「今ちょうど『配偶者と子供がいる相続』の報告書を書いているんですが、調べれば調べるほど人のつながりがぐちゃぐちゃになってしまい、うまく整理できないんです。尊属とか卑属とか、順位までありますし」

長岡:「そうだよね、親と子、兄弟姉妹だけでなく、養子や廃嫡、先に逝去されてたらどうなるか、とか色々考慮しないといけないからね。」

まずは法定相続人の基礎知識として、次のポイントを押さえていきましょう。

- 被相続人

- 直系尊属と直系卑属

- 配偶者の地位

- 法定相続人の順位

被相続人を理解する

長岡:「相続の家族関係を考えるときまず中心に据えるのは誰だと思う?」

ひまり:「中心、ですか?」

長岡:「そう、まずは相続財産を残して亡くなられた方を中心に考えること。この亡くなられた方を被相続人と言います。で、民法で定められたこの被相続人の財産を相続できる人のことを法定相続人と言うんだよ」

ひまり:「相続を被るから被相続人ですね」

直系尊属と直系卑属を理解する

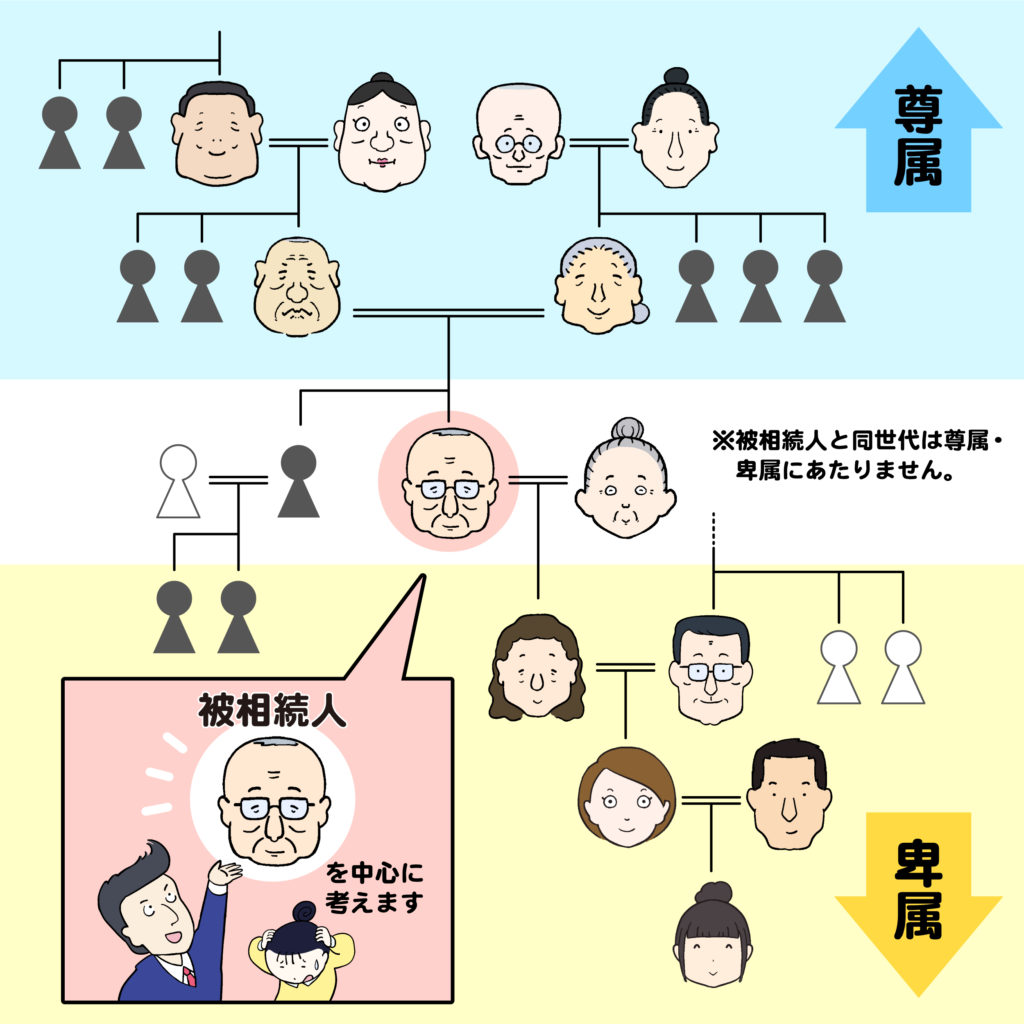

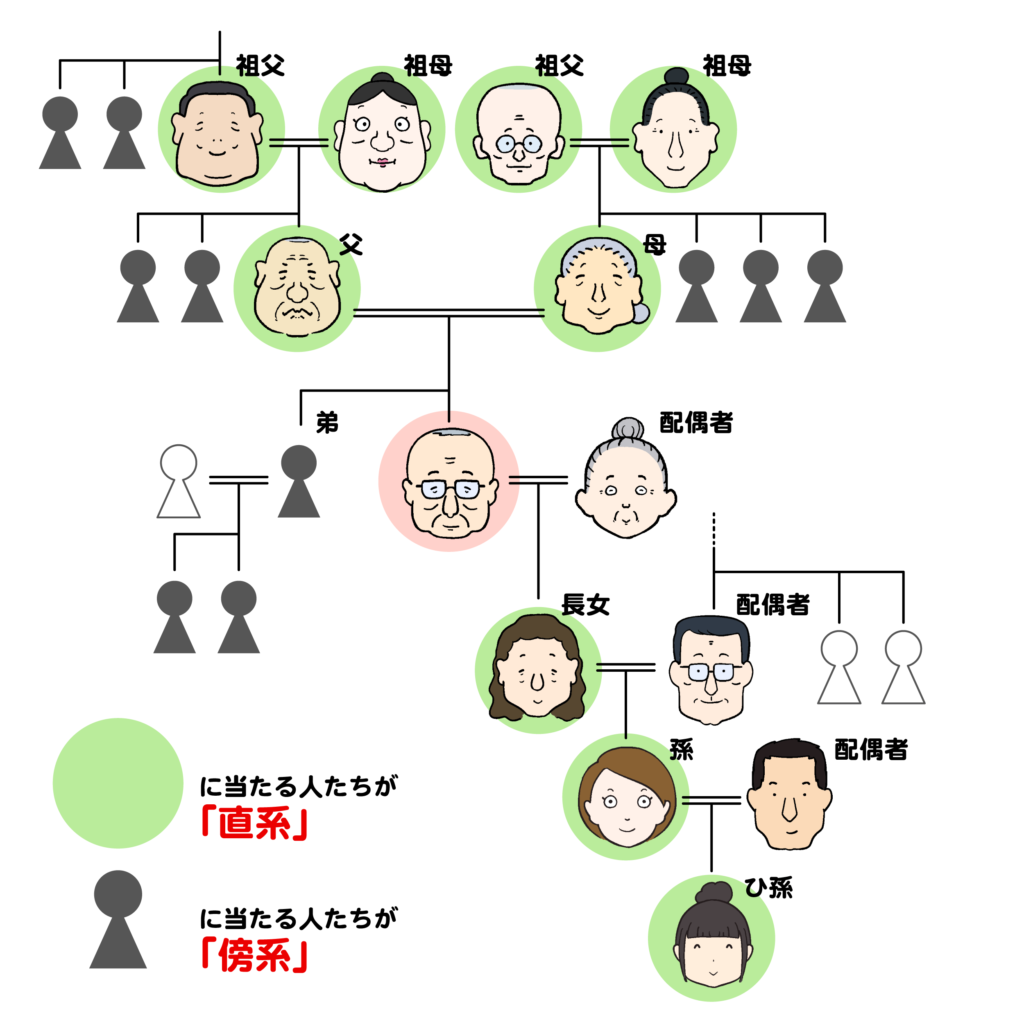

長岡:「被相続人からさかのぼってご両親、祖父母になると尊属(そんぞく)、下の代に下がっていくと卑属(ひぞく)、という言い方をします」

ひまり:「子供や孫は卑ですか・・・なんか漢字のイメージが・・・」

長岡:「そこはスルーしていただけると(苦笑)」

長岡:「ここでいう直系というのは直通する、という意味です。だからご本人の兄弟、父の兄や母の妹といった人たちは直系でなく、傍系(ぼうけい)と言います」

ひまり:「図を描くのでちょっと待ってください!」

長岡:「焦らないでいいですよ。あと、被相続人の配偶者、つまり奥さんやダンナさんは直系尊属でも卑属でもないですからね」

配偶者の地位を理解する

ひまり:「え!配偶者は直系尊属でも卑属でもないということは、相続の蚊帳の外ということですか!?」

長岡:「ちがうちがう、逆です、配偶者は常に相続できると法律で定められてるから、尊属とか卑属とか順位とか関係ないんですよ」

ひまり:「パートナーとは亡くなっても一心同体なんですね・・・すてき」

長岡:「・・・ただ、正式な婚姻関係である必要があるから、事実婚のパートナーや内縁の夫・妻は法定相続人にはなれないんです」

ひまり:「そういうところはシビアなんですね」

長岡:「ただし内縁の配偶者にも、遺言書で指定すれば、財産を残すことができますよ」

合わせて読みたい>>内縁の妻(夫)には相続権がない!贈与や遺贈の活用方法と注意点を行政書士が解説!

法定相続人の順位を理解する

長岡:「さて、これまで法定相続人の範囲について教えてきたけど、法定相続人間には順位があります」

| 配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |

| 配偶者と子(第一順位) | 配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1 |

| 配偶者と父母(第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |

長岡:「ここで注意してほしいのは上位順位に先に相続が行われる、という点です。例えば配偶者と第一順位である子がいたら、第二順位の父母には相続の権利が回ってきません」

ひまり:「なるほど」

長岡:「また、例えば配偶者と子供2人なら、配偶者が50%、残りの50%を子供2人で分けるんです。この場合、子ども一人が受け取れるのは、25%ずつということになります」

ひまり:「子供が多いとそれぞれの取り分が減っちゃうんですよね、この前ドラマで勉強しました!」

長岡:「・・・どんなドラマなの??」

配偶者と子供がいる遺産相続で遺言書を用意する意味

ひまり:「でも先生、財産の相続先とか割合は、遺言によって決められるんじゃないですか?」

長岡;「いい質問ですね。その通りで、遺言がある場合は、法定相続人の考え方は適用されません。つまり、遺言は定相続に優先します」

ひまり:「亡くなられた方の思いを尊重してるのですね」

長岡:「そのとおり。なので遺言によってそれぞれのケースに応じた相続が可能になります。

例えば長年苦楽を共にした配偶者に全財産を残したり、介護してくれた息子の嫁に財産を譲ったりすることもできます。

または住み慣れた家は配偶者に、教育資金などで使いやすい現預金は長男に、と具体的な財産の割付までできるようになります。

さらに、遺言書があれば、「遺産分割協議」という相続人同士の話し合いをしなくても、相続手続を進められるんですよ。

なので配偶者と子供がいて、相続人に負担をかけることなく相続手続をスムーズに進めたい場合は、遺言書を残しておくといいんです。

ただ、遺言には遺留分という考え方があるから気をつけてください」

あわせて読みたい>>>遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

ひまり:「だから終活の中でも遺言は重要な存在なのですね」

長岡:「そう、ただし遺言はそれだけ大切なものだから色々制約も多いのです。

せっかく遺言を書いても要件不備だと無効になってしまうだけでなく、後々の争いの種にもなってしまいます。

我々行政書士も、専門家というプライドをもってサポートできるようがんばっていきましょう」

ひまり:「はい!私も早く一人前になります!」

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書作成のサポートにも対応しています。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

配偶者と子供がいる遺産相続のケース別事例

長岡:「ところで、さっき直系卑属とは本人よりも下の世代、子、孫、ひ孫だと教えましたよね。そして順位としては第一順位、と」

ひまり:「はい、そのとおりですが」

長岡:「実際は直系卑属にもいろいろなケースがあり、それぞれルールが定められているため、ここで理解しておきましょう」

配偶者+胎児

例えば、まだ生まれていない胎児も直系卑属です。なので配偶者+胎児が相続人、というケースもあります。

合わせて読みたい>>胎児に相続させる遺言書は有効?胎児の相続権はいつから発生するか行政書士が解説!

配偶者+養子

子も直系卑属に含まれます。また、養子縁組の後に生まれた「養子の子」も、直系卑属です。

ただ、養子の子は例外があります。養子の子が生まれたのが、養子縁組の前であれば、その子は直系卑属には含まれません。

合わせて読みたい>>養子縁組と法定相続人の範囲について行政書士が解説

ひまり:「なるほど」

配偶者+非嫡出子

長岡:「また、非嫡出子、つまり婚姻関係に含まれない男女から生まれた子供は認知された時から直系卑属に含まれるようになります」

合わせて読みたい>>嫡出子と非嫡出子とは|相続における法定相続分について行政書士が解説

認知については、遺言書によって行うことも可能です。ただしこの場合、遺言執行者も必要となります。遺言書で認知する場合は、一度行政書士などの専門家へ相談してみてください。

ひまり:「うーん、なるほど・・・」

配偶者や子どもへの相続方法を指定するなら遺言書を活用

配偶者+子どもが相続人となるケースは、非常に一般的な事例です。

そのため遺言書を残す必要はないと思うかもしれません。

しかし法定相続によらず配偶者や子どもへの相続方法を指定する場合、たとえば配偶者に全財産を譲りたいケースなどでは、遺言書を活用することになります。

なお、遺言書の作成は自分でもできますが、書き方によっては法的効力が認められなかったり、意図しない内容として捉えられたりする可能性もあります。

横浜市の長岡行政書士事務所では遺言書作成〜相続手続きまで一貫して対応しているため、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。