「遺言執行者ってどんな事をしてくれるの」

「どんな人が遺言執行者になれるのかな」

「相続が円滑に進むか心もとないです」

これまで何回か遺言執行者という用語が出てきましたが、具体的にどういう役割を果たしてくれるのでしょうか。

もし円滑な相続に貢献してくれるのなら、利用を考えるのも一つの手ですよね。

おや、横浜市にある行政書士事務所が騒がしいですよ。

今日も長岡行政書士事務所の面々と一緒に、ひとつひとつ学んでいきましょう。

ひまり:「マリさん、おはようございます。春って寝ても寝ても寝たりないですよね。私なんてもうこの前の休日は20時間寝てました」

マリ:「ひまりちゃん、おはようございます。それはもう冬眠だね。でも、うらやましいな・・・私なんて最近全然寝られなくて」

ひまり:「そういえば確かにお疲れの顔をしてます」

マリ:「お医者さんに診てもらって薬も飲んでるんだけど、一向に改善しなくていつも寝不足で・・・ちゃんと用法を守って服用してるのに・・・」

ひまり:「マリさん、この薬、毎2時間ごとに服用のこと、って書いてありますけど」

ひまり:「そうそう、昨日長岡先生と遺言書の失敗例について学んだ際、遺言執行者がいなかったため銀行口座が解約できず・・・っていうケースを学んだんです。遺言執行者って具体的にどんな役割を果たすのでしょうか」

目次

遺言執行者の役割

マリ:「遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言内容の実現に向けて必要な一切の事務を遂行する者のことを指します。遺言が効力をもつのは、当然ながら遺言者が亡くなった後なので、遺言の内容を実現させるにはその役割を担う者が必要となるケースがあるんです」

ひまり:「なるほど・・・では、遺言者、つまり被相続人の代理人、という立場でしょうか」

マリ:「するどいですね、さすがよく寝てるだけある(笑) では、ここでちょっと一緒に遺言執行に関わる民法を見てみましょう。実は平成30年に民法が改正され、遺言執行者に関する記述が変わりました」

旧民法 第1015条

遺言執行者は相続人の代理人とみなす。

ひまり:「あれ? なんか違う」

マリ:「そうなんです、改正前の旧民法では遺言執行者について「相続人の代理人」と規定していました。ただ、遺言は被相続人が作成し、その遺言を執行する遺言執行者は「被相続人の代理人」という性質を持ちます。改正後民法では代理人の記述はなくなり次の記述に変わりました」

民法1012条

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

民法第1015条

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

ひまり:「遺言執行者の役割が、だいぶはっきりとしました」

マリ:「そうですね。遺言執行者は相続財産の管理と遺言執行のために行う行為に対する権限を持っていることになりますので、最初にひまりちゃんが言っていた銀行預金の解約手続きもこの権限に基づいて行う行為となります」

ひまり:「わかりました。ところで、時々「遺言執行人」という言葉を聞きますがなにか違いはあるのでしょうか」

マリ:「遺言執行人も遺言執行者も同じですよ。ここでは遺言執行者として統一します」

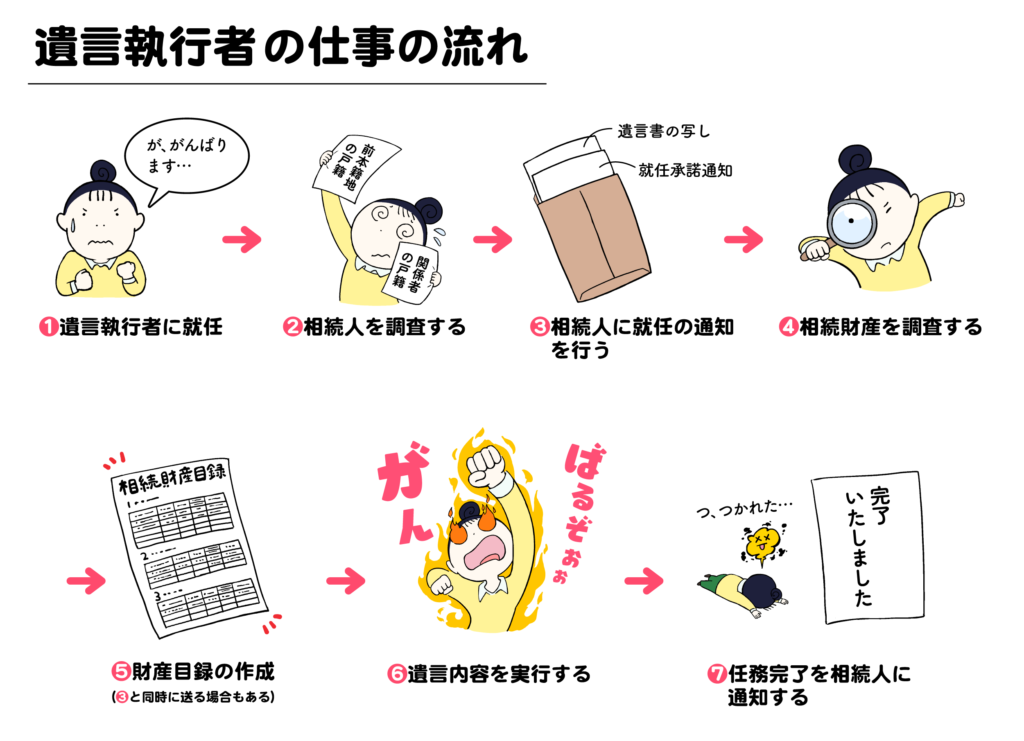

遺言執行者がやるべき手続き

マリ:「次に、遺言執行者に選任された人はどんなお仕事をするか順を追って説明しますね」

- 被相続人の相続人を調査する

- 遺言執行者の就職の通知を相続人に対して行う

- 被相続人の相続財産を調査する

- 相続人へ財産目録の作成・交付

- 遺言内容を実行する

- 任務完了後に文書で報告をする

それぞれの詳細は次の通りです。

被相続人の相続人を調査する

マリ:「まず相続人となる人が誰なのかを調べる必要があります。被相続人の戸籍謄本等を本籍地の市役所で取得し、その情報をもとに前本籍地の戸籍や戸籍に記載されている関係者の戸籍等を取得していき、最終的に相続人が誰なのかを確認していきます」

ひまり:「気が遠くなりそうです・・・」

マリ:「弱音を吐かない(苦笑) 被相続人の相続人を調査する作業も財産を受け取る側の相続人を確定させる大切な作業です。そして相続人全員が確認できたら取得した情報をもとに相続人の相関図を作成します」

遺言執行者の就職の通知を相続人に対して行う

マリ:「そして相続人がわかり、遺言執行者に就職すると決めたら、相続人に遺言執行者に就いた旨の通知を遅滞なく行わないといけません。厳密に言うと書面で通知すべきと法律で決められてはいませんが、実務上は遺言書の写しと就任承諾通知を送付することが多いです」

被相続人の相続財産を調査する

マリ:「次に、被相続人の財産の調査を行います。相続財産は預貯金や不動産などのプラスの財産以外にも負債や売掛金などマイナスの財産も含まれますのでしっかりと調査する必要があります」

ひまり:「今はもう慣れましたが、最初はマイナスの財産という概念にびっくりしました」

マリ:「財産、というとどうしてもプラスのイメージがありますからね。この相続財産の調査はのちに分割する対象を確定することにつながり、また相続人の方々の単純承認、限定承認といった判断の材料にもなります」

相続人へ財産目録の作成・交付

マリ:「そして、財産の調査と相続人の調査が終了したら、財産目録を作成します」

ひまり:「この前マリさんが作っていたリストですね」

マリ:「そうですね、相続財産をリスト化することで分配対象が一目瞭然になります。作成した財産目録は遺言書の写しと一緒に相続人に交付します。実務上は相続人への通知と共に財産目録も同封するケースがあるわ」

遺言内容を実行する

マリ:「そして、遺言執行者は遺言の内容に記載されたとおりに財産を各相続人に引き渡します」

ひまり:「そっか、この場面で遺言執行者が強い権限をもっていること、また被相続人に遺言の執行を任されたという裏付けが生きてくるのですね」

任務完了後に文書で報告をする

マリ:「最後に、遺言に記載されていた内容をすべて実行したら、文章によって相続人に対し任務完了報告を行います」

遺言執行者になれる人

ひまり:「やるべきことがたくさんありますね・・・いったい誰が遺言執行者になれるのでしょうか。よっぽど習熟した人じゃないと務まらない気がしますが」

マリ:「それがね、基本的にはどんな人でも遺言執行者になれますよ」

ひまり:「え!? 」

マリ:「もちろん、遺言執行者になれるのと、遺言執行者をきちんと務められるのは別ですが(笑) ただ、未成年者と破産者は遺言執行者になることはできませんし、一般的には相続人か遺言作成を手伝った第三者である専門家が遺言執行者になることが多いようです」

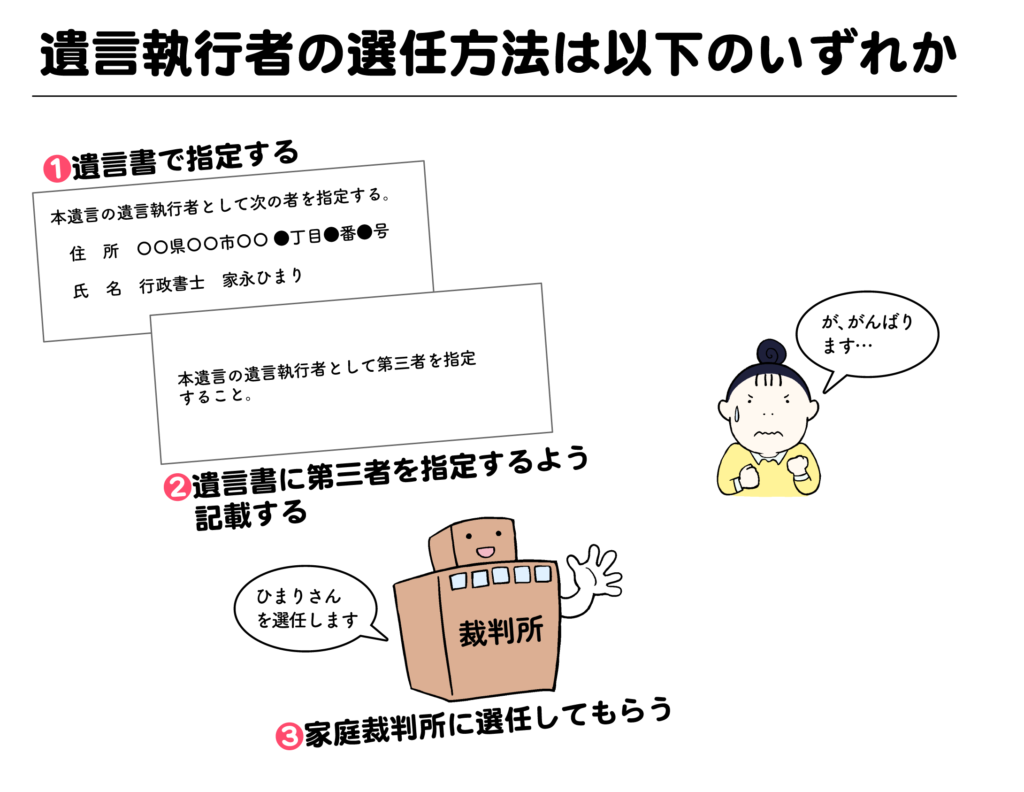

遺言執行者の選任方法・解任方法

最後に、 遺言執行者の選任方法・解任方法について紹介します。

遺言執行者の選任方法

マリ:「遺言執行者の選任方法は以下の3通りです」

- 遺言書で遺言執行者を指名する

- 遺言書に遺言執行者は第三者に決めてもらうように指定する

- 家庭裁判所に選任してもらう

マリ:「遺言執行者として相続手続きを任せたいという人がはっきり決まっている場合は、あらかじめ遺言書で指名しておくといいでしょう。ただ、事前にその人から了解をとっておかないと、あとから遺言執行者になることを拒否される可能性もあります」

ひまり:「遺言執行者になるなんて聞いてないよ! ということですね。確かにいきなりあなたが遺言執行者です、とか急に言われたら困るなあ・・・」

マリ:「そうね(笑) また、もし遺言執行者を誰にすればいいか決まっていない場合は、遺言執行者を選任する第三者を指定することや、家庭裁判所に選任してもらうことも可能です」

ひまり:「いろいろあるんですね。ただ、どの方法も遺言者の意思に寄り添うものであったり、公平である裁判所に依頼するという形で、特定の相続人に有利になったりしないような配慮がなされていると感じます」

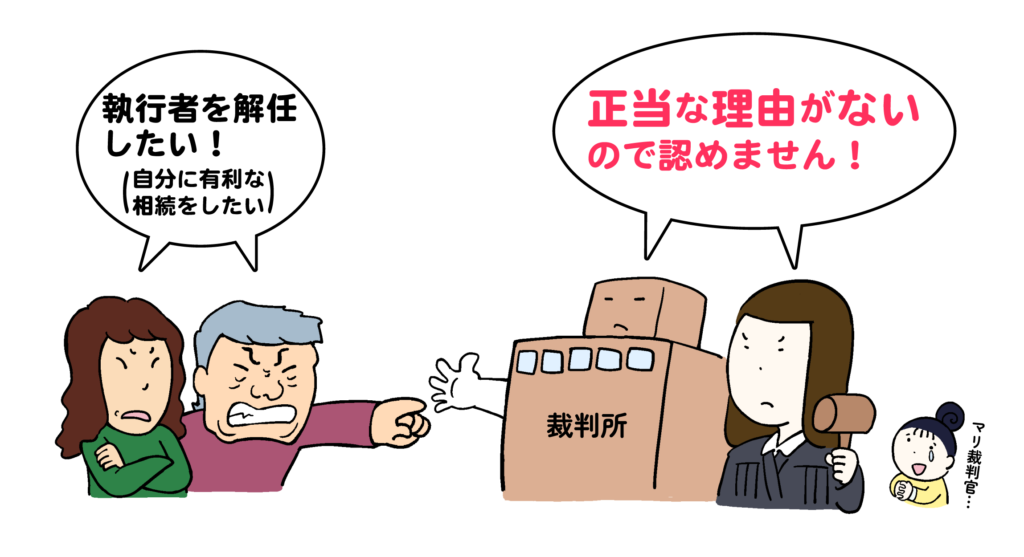

遺言執行者の解任方法

マリ:「さて、最後に遺言執行者の解任方法について教えます。解任できるのは以下のようなケースです」

- 遺産の調査・管理をしない

- 手続き状況を報告しない

- 特定の相続人の利益に加担している

- 遺産を不正に使用している

- 病気で職務の継続が難しい

ひまり:「ふむふむ・・・確かにこんな遺産執行者はイヤです」

マリ:「確かに(苦笑) ただ、そんなに簡単に遺言執行者の解任ができるわけではありません。まずは家庭裁判所に遺言執行者解任の申し立てを行い、その中で解任の理由を述べることになります。裁判所は解任の正当な理由があるかどうかを審査し、それが認められてやっと遺言執行者は解任されます。大体1カ月くらいの期間がかかります」

ひまり:「結構おおごとじゃないですか」

マリ:「やはり、一度遺言執行者に選任されて相続の手続きが進んでいること、また簡単に遺言執行者の解任を認めてしまうと特定の相続にに有利に働くことになってしまったり混乱が生じてしまうので、家庭裁判所の審査を経てやっと可能になる、ということです」

ひまり:「なるほど、わかりました!」

遺言執行者に任せることで相続の手続きが円滑に進む

遺言執行者に任せることで相続の手続きはぐっと円滑に進みます。

当事者である相続人同士ではうまくいかないことも、第三者の遺言執行者に進行を任せることで解決できる部分は多いのではないでしょうか。

ただ、遺言執行者の業務は多岐にわたるので、それ相応の経験を兼ね備えた行政書士などの専門家がふさわしいと言えます。

もし相続に関してお困りの点がございましたら、一度長岡行政書士事務所にご相談ください。