「うちは子供がいないんだが、誰が相続するのだろう?」

「子どもがいない場合、妻が全財産を相続できるのだろうか?」

「子どもがいない夫婦は遺言書を書いたほうがいいって、本当?」

子どもがいない相続は、一般的にイメージされる相続と比べると、少し複雑に感じるかもしれません。

そこで今回は、子供がいない夫婦の相続について、誰が相続人になるのかや、生前対策として遺言書を残しておいたほうがいい理由について、横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士が解説します。

目次

子供がいない夫婦の相続はどうなる?

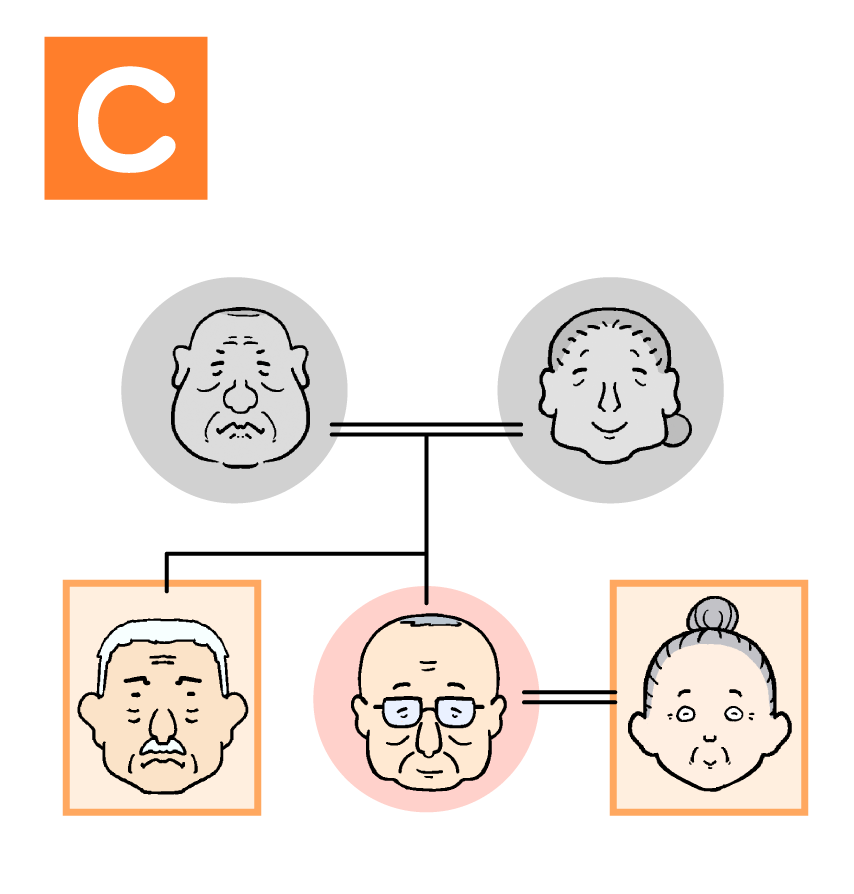

まずは子どもがいない夫婦の相続がどうなるのか理解するために、相続人の「相続順位」と「親等」について、長岡行政書士事務所のメンバーと一緒に見ていきましょう。

長岡行政書士事務所は今日もにぎやかですよ。

わかりやすく机で頭を抱えるひまり、そっと肩に優しく手を置く先輩

ユウ:「新人さん、どうしたの?困ったことがあったら言ってみてね」

ひまり:「先輩、相続について自分なりにまとめてるんですが、混乱してしまいまして・・・」

ユウ:「大丈夫よ、私も駆け出しのころはそうだったから」

ひまり:「でしょうね!」

ユウ;「・・・その返事少し違う気もするけど、まあいいや。昨日は子供への相続を勉強したから、今日は私と親が相続するパターンを学びましょうか」

ひまり:「はい、お願いします!」

相続人の「相続順位」を理解する

ユウ:「では、相続順位を書いてくれる?」

第1順位 子供(直系卑属)

第2順位 親(直系尊属)

第3順位 兄弟姉妹

ユウ:「そのとおり、じゃあ今日は民法を開いて889条を見てみましょう」

第889条 1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

ひまり:「ここにあるただし書きの「親等」ってなんでしょうか?」

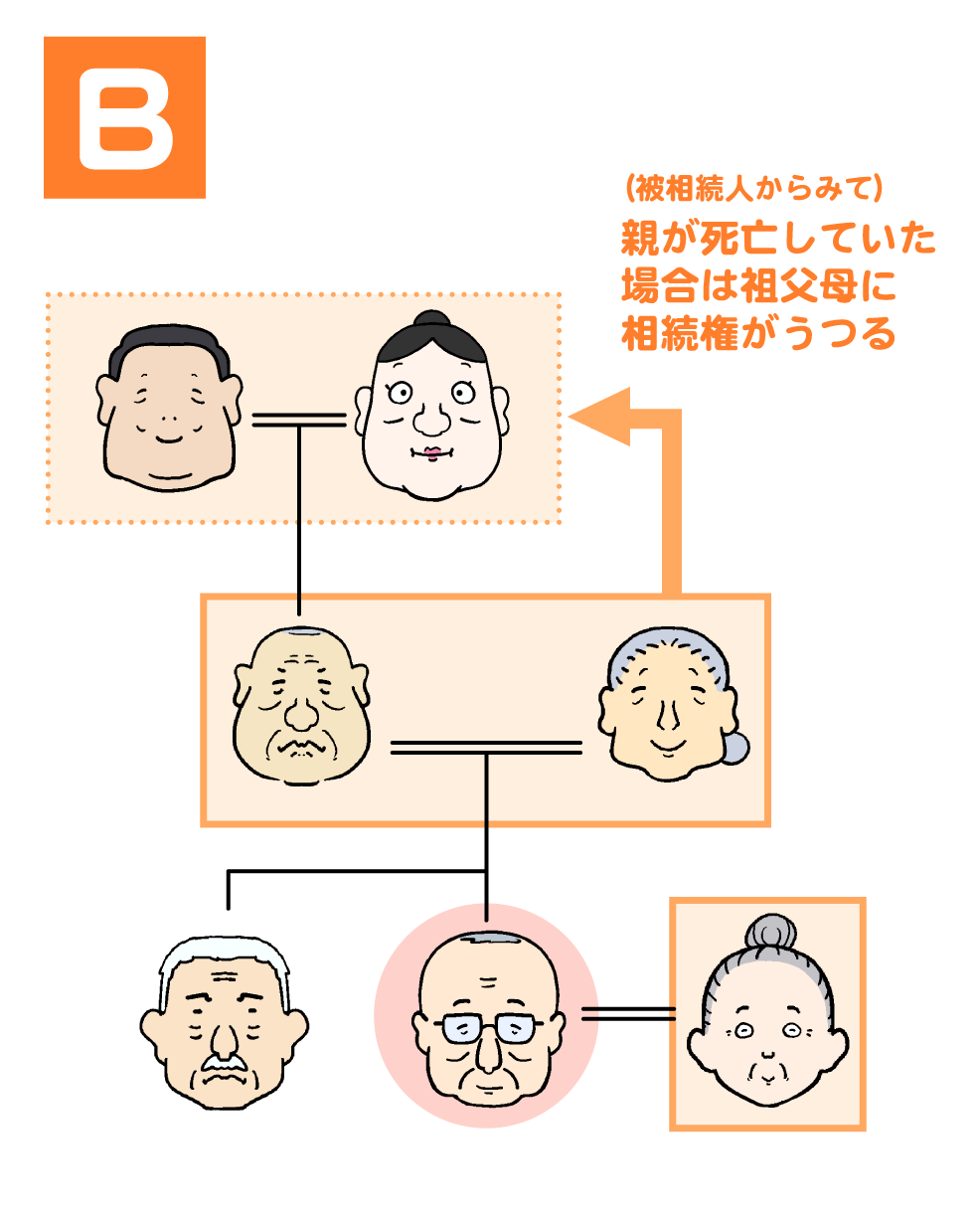

ユウ:「親等、というのは親族関係における距離、つまり近さや遠さを意味します。なので、被相続人の直系尊属を考えた時は父母は1親等、祖父母が2親等ということです。

ひまり:「うーん・・・?」

ユウ:「大丈夫(笑)。では、わかりやすいようにこの889条の意味する相続順をABCで書いてみると以下のようになります」

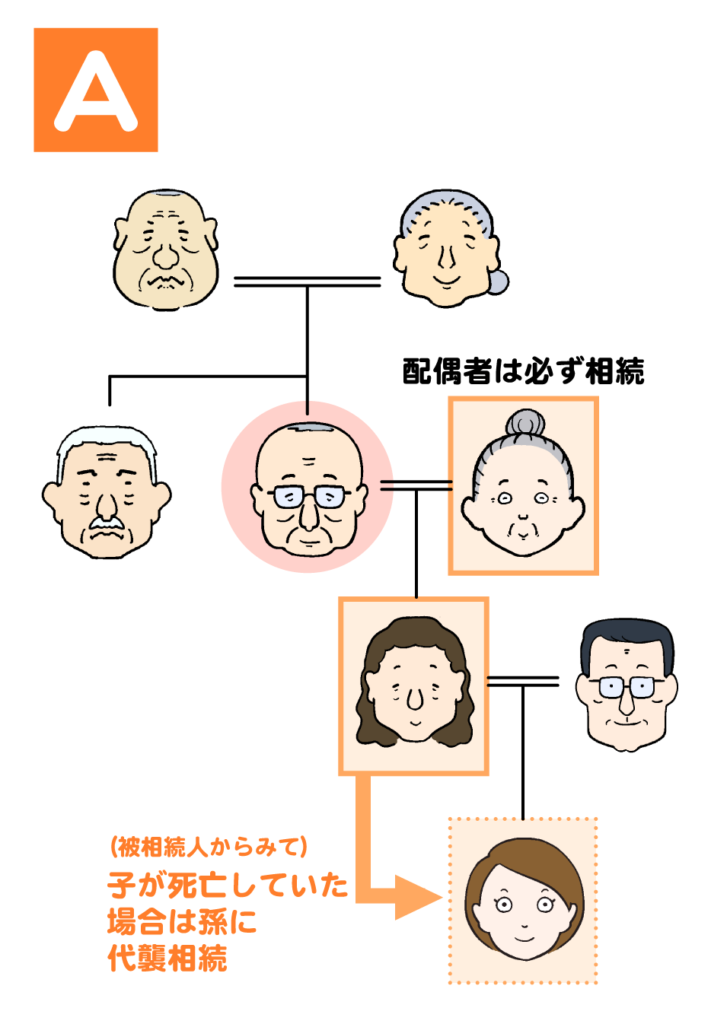

- まずは887条の規定、つまり直系卑属である子及びその代襲者(孫など)が相続

- 上のAがいない場合は直系尊属、つまり親が相続するが、親等がちかい父母が先で父母がいない場合に祖父母が相続

- 上のBがいない場合にやっと被相続人の兄弟姉妹が相続

ひまり:「なるほど、理解できました。順々にたどっていくイメージですね。そして、確か配偶者は常に法定相続人なんですよね」

ユウ:「そのとおりです、つまり子どもがいれば、配偶者と子ども(第一順位)が相続人です。第二順位の親や祖父母などの直系尊属が法定相続人になるケースは2通りあります。

配偶者がおらず直系尊属だけがいるケース(独身)と、配偶者がいて子どもがいないケースですね。」

相続人の「相続割合」を理解する

ユウ:「では、相続割合はどうなると思いますか?」

ひまり:「ええと…配偶者がいる場合は配偶者が3分の2、残された3分の1を直系尊属全員で等しく分けあう、でしたっけ」

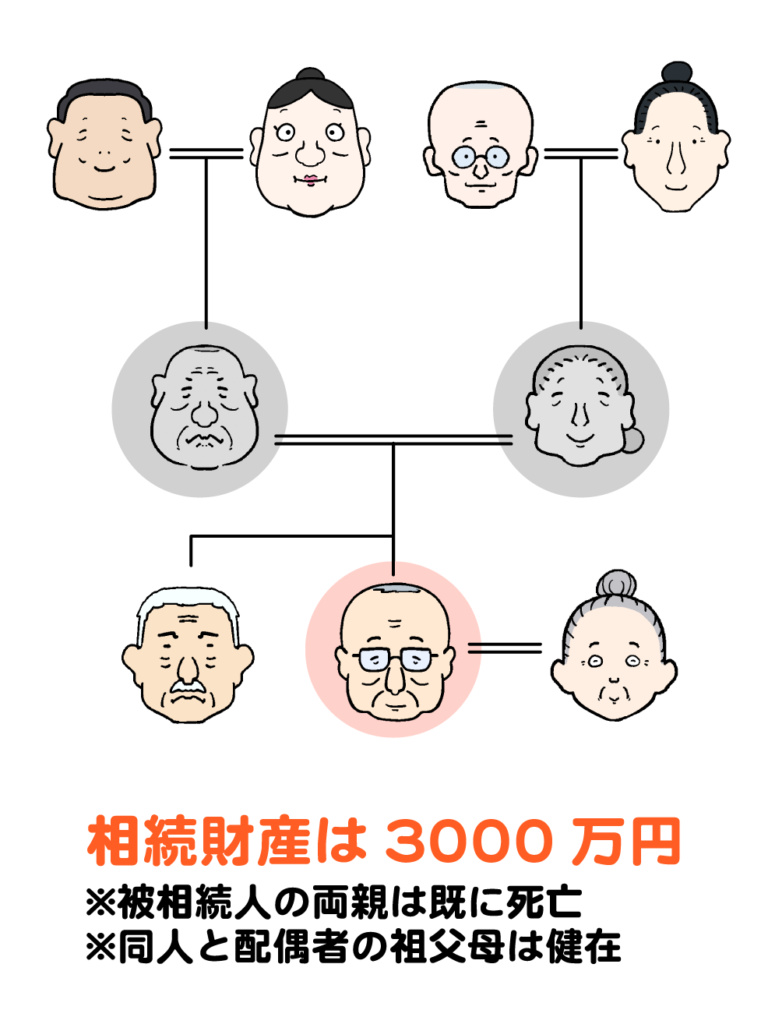

ユウ:「そうです、では少しケースで考えてみましょう。あまり現実的ではないですけど、被相続人の両親が亡くなっており、配偶者+祖父母4人が健在の場合は、それぞれいくらずつ相続することになるでしょうか」

ひまり:「両親が亡くなっていて、配偶者+祖父母4人が健在・・・うーん、わかりません」

ユウ:「この場合まず3000万円の3分の2の2000万円が配偶者、残りの1000万円を父方、母方の祖父母4人で分けることになるので各250万円ずつ、となります」

ユウ:「なお、いま教えてるのはあくまでも遺言がない場合の法定相続分です。遺言があれば、配偶者に多めに財産を残すことができたり、全額配偶者に相続させることも可能です。

ただこの場合、遺留分ということも考えないといけないので、これも日を改めて勉強することにしましょう。

でもこれだけは覚えておいてほしいのは、兄弟姉妹(第三順位)には遺留分はないのですよ。」

ひまり:「覚えることがまた増えました・・・」

関連記事:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

子供がいない夫婦の相続パターン

ユウ:「さて、ここまで相続順位・相続割合について見てきましたが、これさえ分かれば、子供がいない夫婦の相続パターンも理解できますよ。子供がいない夫婦の相続パターンは、次のとおりです。」

| パターン | 配偶者の相続割合 | その他の相続割合 | 遺留分の有無 |

| 配偶者と親 | 2/3 | 1/3 (両親なら各1/6) | あり |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 (人数で均等分割) | なし |

| 配偶者のみ | 100% | なし | – |

ひまり:「子供がいない夫婦の相続パターンはたしかに複雑ですけど、基本的にはこの3パターンになるんですね」

ユウ:「子どもがいない夫婦の相続でよくトラブルが起こる例としては、兄弟姉妹が自分も相続できるのではないかと期待してしまうことが挙げられます。

しかし相続人の中で兄弟姉妹の順位は、第1順位の子、第2順位の直系尊属に次ぐ、第3順位でしたよね。

なので亡くなった方に子供がいなくても、兄弟姉妹が相続できるのは、上位の相続人(両親)が亡くなっているか、相続を放棄した場合に限られます」

ひまり:「なるほど・・・でも何となくですが、兄弟姉妹の立場からすると、自分たちより親へ先に相続が行くというのはすぐには納得できない気もします」

ユウ:「そうですね・・・なので、さっき見せたように民法などの条文を使ってきちんと説明できるようにしておくのが大切です」

子どもがいない夫婦が遺言書を書くべき理由

ユウ:「ここまでは法定相続のルールについて見てきましたが、実は子どもがいない夫婦が遺言書を書くべきなんですよ。とくに次のようなケースに該当する場合は、遺言書を書いておいたほうが安心ですね。

- 配偶者に全財産を相続させたい

- 配偶者と血族相続人の関係が悪化している

- 育ての親に相続してもらいたい

配偶者に全財産を相続させたい

ユウ:「『子どももいないし、配偶者に全財産を相続させたい』と思う気持ちも自然なものですよね。でもここまで紹介したとおり、法定相続だと、配偶者+両親、配偶者+兄弟姉妹などが相続することになります。

でも遺言書を残しておけば、配偶者に全財産を相続させることも可能なんですよ。

ただし両親には遺留分があるので、もしかしたらご両親が権利を主張するかもしれません。

しかし遺留分を主張されても、大部分の財産を配偶者へ相続させることが可能なので、やはり遺言書を書いておくといいですね」

関連記事:妻に全財産を渡す遺言書の書き方!注意点を行政書士が解説

配偶者と血族相続人の関係が悪化している

ユウ:「血族相続人、つまり亡くなった被相続人の直系の家族と、配偶者との関係が悪化している場合を考えてみましょう。イメージとしては夫に先立たれた妻と、その妻と折り合いが悪い夫の母または妹」

ひまり:「この場合、妻も相続を受けることができるけど、関係が悪化している義理のお母さんも相続人になるんですね。相続手続をするために義理の母または妹と顔合わせたり協力したりしないといけないでしょうから、関係がよくないとつらいですよね」

ユウ:「そう・・・けなげに支え続けた夫に先立たれ、義理のや母妹たちからはつらく当たられる毎日、生活は苦しいけど、とてもあの人たちに相談なんてできない・・・」

ひまり:「はい?」

ユウ:「ついに生活に困窮し、あの人が結婚前初めて買ってくれたブラウスを泣く泣く質屋に。思い出と一緒に心も売ってしまった、生活苦に負けた私を許してあなた、ううぅ・・・」

ひまり:「先輩、戻ってきてください」

ユウ:「・・・オホン・・こういうケースに遭遇したりもするから、ちゃんと専門家に相談して、私たちも対応できるよう日々精進しなさいということです、わかった!?

もし遺言書で相続先を指定しておけば、その遺言書を執行すればいいから、配偶者と血族が顔を合わせなくても相続手続を進められるのよ!」

育ての親に相続してもらいたい

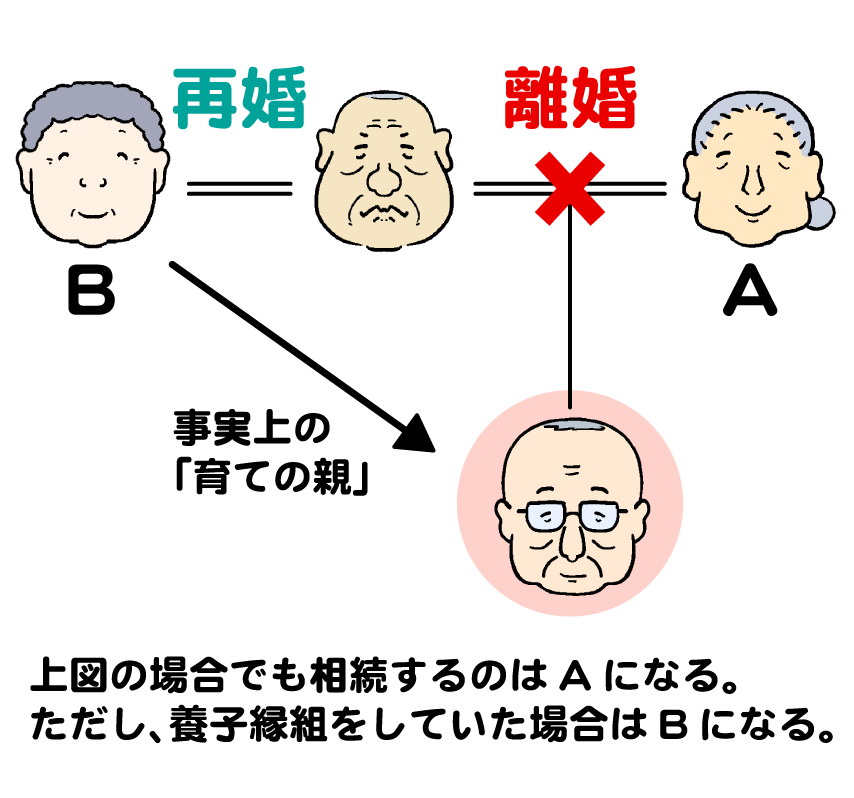

ユウ:「それから、少しイレギュラーですが、育ての親に相続してもらいたい場合も、遺言書を書いておくといいですよ。

たとえば両親が離婚し父が子供を引き取り、再婚相手の母に育てられたようなケースです。

この場合、自分に子供がない状態で亡くなったら、育ての母は相続ができるでしょううか?」

ひまり:「うーん・・・生みの親より育ての親っていいますから、普通に相続できるのではないでしょうか」

ユウ:「ところが、このような場合は相続できません、法定相続人となる父母であるかは、原則として血縁関係により決まるからです」

ひまり:「え・・・じゃあ、育ての母は、本当の親子のように仲よくても相続できなくて、逆に生みの母は疎遠でも血がつながっていることから相続できるということですか?」

ユウ:「そうなんです、血のつながっていない親子でも養子縁組を行っていれば法的に親子として認められ、法定相続人となることができますけどね。

でも養子縁組まではしていない、ということも多いですから。

遺言書で育ての母に遺贈するとしておけば、財産を残すことができますよ」

子どもがいない夫婦の遺言書の文例

それでは、子どもがいない夫婦の遺言書の文例として、全財産を配偶者に相続させたい場合の遺言書例を紹介しますね。

参考:子どもがいない夫婦の遺言書のケース別書き方!ポイントや注意点を解説

遺言書 遺言者〇〇は次の通り、遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。 記 土地 所在、番地、地目、地積、持分を記載(ここでは省略) 建物 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分を記載(ここでは省略) 第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の預貯金の全部を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。 記 ①〇〇銀行〇〇支店 口座番号1234の遺言者名義の普通預金 第3条 遺言者は、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を妻〇〇(生年月日)に相続させる。 令和5年度○月○日 |

これはあくまでも一例ですから、それぞれの方の状況にあわせて、最適な文章を作る必要があります。

横浜市の長岡行政書士事務所では、子供がいない夫婦の遺言書作成もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

子どもがいない夫婦の遺言書作成は行政書士に相談できる!

子ども(直系卑属)がいない夫婦の相続では、直系尊属・兄弟姉妹が法定相続人になることもあります。

そして、子ども(直系卑属)がいない夫婦で、配偶者のために全ての財産を残してあげたいという時は、遺言書を用意する必要があります。

また、子どもがおらず、なおかつ内縁の配偶者に財産を遺したい場合も、遺言での対策が必要です。

合わせて読みたい>>内縁の配偶者がいる場合の相続に関する注意点と解決方法を行政書士が解説!

横浜市の長岡行政書士事務所では、それぞれのご夫婦にあった遺言書作成のお手伝いをしています。初回相談は無料で対応しているので、ぜひお気軽にご連絡ください。